血液検査

血液学的検査には、次のような検査項目があります。

- 血球数算定検査

- 末梢・骨髄像鏡検

- 凝固系検査

- 血小板凝集能検査

- 各種穿刺液検査

- 精液検査

- 末梢血幹細胞採取(ハーベスト)

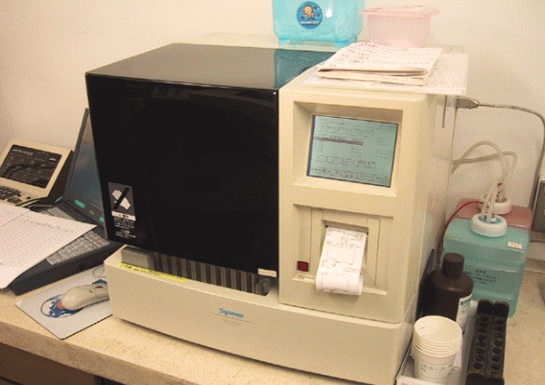

血球数算定検査(XE-ALPHA N)

血液は、血球成分と液性成分とからなり、さらに血球成分の中には、赤血球、白血球、血小板などがあり生体の維持にそれぞれ重要な機能を営んでいます。

これらの血球成分の量的変化や機能を調べることにより、疾患の診断や病態の解析に役立てることができます。

末梢・骨髄像鏡検

全ての血球は、1つの幹細胞から生成されいろいろなステップを経て赤血球、白血球(好中球、リンパ球、単球、好塩基球、好酸球)、血小板などに分化成熟し末梢に出てきます。

そこで塗沫標本を染色して顕微鏡下で白血球の分類を行います。末梢血液像以外に骨髄検査があり、血液疾患あるいは二次的な血液異常の診断、病態把握、治療などに有用です。骨髄穿刺は胸骨もしくは腸骨を穿刺して骨髄液を採取し、ベッドサイドで臨床検査技師が塗沫標本を作製後、染色して骨髄細胞をカウントします。特に各種白血病、骨髄異形成症候群(MDS)、貧血及び赤血球増加症、悪性リンパ腫、骨髄腫、白血球減少症などの疾患で診断や経過観察に役立ちます。

凝固系検査(CA530)

凝固検査は止血機構を調べる検査です。凝固検査の目的は大きく次の4つに分けられます。

-

1) 凝固線溶系の病態の把握

とくに術前検査として重要で、出血が止まりにくい患者さんに手術をすると大変な事になりかねません。そこで出血時間・凝固時間を実施します。他に播種性血管内凝固症候群(DIC)の診断としてFDPやDダイマー、フィブリノーゲンの検査などがあります。 -

2) 血栓治療効果の確認

ワーファリンなどの血栓を予防する経口抗凝固療法のモニタリングの指標としてトロンボテスト検査など他に透析患者さんのヘパリン量の調節などにも凝固検査は欠かせません。 -

3) 先天性凝固因子欠損症の診断

フォンウィルブランド病や血友病は先天的にある凝固因子が欠損している為に起こるものでAPTTはこれらの診断のために考えられた検査法です。 -

4) その他

凝固因子の大部分は肝臓で生産されています。このことから肝機能検査のひとつとして利用されることがあります。またビタミンKはその凝固因子生産に欠かせないものでヘパプラスチンテストなどを実施します。

血小板凝集能検査(PA-20)

血小板は生理的な止血機構において、血管が損傷を受け内皮下組織が露出すると血小板は速やかに粘着・凝集後止血血栓を形成するという重要な役割を果たしています。

血小板の機能評価の臨床適応例として・・・

-

血小板機能低下に伴う疾患

先天性血小板機能異常症の診断 -

血小板機能亢進に伴う疾患

心筋梗塞・脳梗塞を始めとする病的血栓症・動脈硬化症や糖尿病疾患 - 抗血小板剤の選択、及びその経過管理